※動画再生にDivX Web Playerが必要です。

人類が初めて月に立ち、青い地球を見たのはいまから40年近くも前のことである。しかし、それよりも9年前に宇宙の端から肉眼で地球を見た男がいた。アメリカ空軍パイロットのジョー・キッテンジャーである。ロケットではなく、巨大な気球を使って宇宙へと旅立っていった。31キロの高さまで上って、世界で始めて外側から地球を見た。そしてカメラを回しながら地球に飛び降り、青く光る地球を見たのであった。彼はこんな言葉を残した。

15分前まで私は宇宙の端にいました

まるで「エデンの園」にいるようでした

こんなにすばらしい惑星にいることに

感謝しなくてはいけません

地球はたくさんの命で満ち溢れている。小さなバクテリアから巨大な生物まで、発見されたものだけでも約200万種類を超えている。なぜ地球だけがこんなにもたくさんの命に満たされた星なのだろうか。

地球が存在している太陽系は、何千億もの星がひしめく天の川銀河の端っこにある。そして、この天の川銀河は宇宙空間に何十億とある銀河の中のひとつに過ぎない。しかし、この広大な宇宙の中で、人間や動物など高度に進化した生命体が確認されているのは地球だけ。いったいなぜなのか?それは、地球が考えられないほどの奇跡と偶然の連続で誕生したからだといわれる。

奇跡と偶然が生んだ地球

・ティアとの衝突

46億年前は宇宙空間に漂うただの星屑だった。それが衝突と合体を繰り返して少しずつ大きくなって地球が生まれた。やがて双子の惑星ティアと衝突する歴史的瞬間を迎える。この衝突で地球はティアの一部を取り込み、大きくなって生き残った。大きな引力を獲得したことで、生命の誕生に欠かせない大気と海を留めておけるようになった。ティアと衝突するという偶然がなかったら地球上に生命は生まれてこなかった。

・太陽からの距離

絶妙な距離に位置しており、生命に欠かせない水が液体として存在する唯一の場所という奇跡的な偶然があった。火星にも水は存在するが、その表面温度はマイナス120度にもなる。2005年の火星探査機マーズ・エキスプレスが撮影した映像を見ると、クレーターの中の水は完全に凍っている。太陽に近い金星の表面温度は460度に達し、水はすべて蒸発してしまう。

地球はまさに奇跡的な場所に位置している。その位置が少しでもずれていたら生命を育んできた海は存在しなかった。海は、地球表面の4分の3を覆っている。すべての水を集めて球状にすると、その大きさは地球の直径の10分の1である。このわずかな水が地球の表面を覆い、青く輝く特別な星にしている。海は地球に生きるすべての命の故郷である。

地球は衝突を繰り返し、すべての物質は強力な引力で奥のほうへと閉じ込められていった。中心部の温度は4500度、太陽の表面と同じほどある。このとき水分も地球の奥深くにしまいこまれた。やがて冷えて固まった表面が割れて溶岩が噴出してくる。火山である。火山は。地球内部に閉じ込められた物質を放出する。このとき水も水蒸気となって噴出し、雲をつくり、地球の引力によって上空に引き止められた。そして、数千年も続く暴風雨の時代がはじまった。このときに生まれたのが、現在の海の半分ほど。

残りの半分は、彗星の衝突でつくられたという。これを実証するために、三年前に大規模な実験が行われた。テンプル彗星に衝突器をぶつけ、彗星の内部を観察する Deep Impact Programである。実験は成功し、2億5000万リットルの水分(氷)が放出され、彗星が氷の塊であることが確認された。

原始地球では、毎日何千もの彗星と衝突し、その彗星から残り半分の水が地球に持ち込まれたと考えられている。その後40億年間、海水の量はほぼかわらないまま、この地球上に存在し続けている。

そして。このかけがえのない海で最初の生命が生まれ、38億年という長いときをかけて進化してきた。現在は地球の歴史上最大の生命体が、体重30トン、体長15メートルのザトウクジラHumpback Whale である。

続きを読む≫ "バスク人の誇り"

続きを読む≫ "バスク人の誇り"

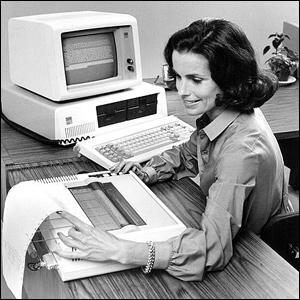

The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing.

The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing.

「…世界は割れていた。僕は探していた。何かをいつも探していたのだ。廃墟(はいきょ)の上にはぞろぞろと人間が毎日歩き廻った。人間はぞろぞろと歩き廻って何かを探していたのだろうか。新しく截(き)りとられた宇宙の傷口のように、廃墟はギラギラ光っていた。巨(おお)きな虚無の痙攣(けいれん)は停止したまま空間に残っていた。崩壊した物質の堆積(たいせき)の下や、割れたコンクリートの窪(くぼ)みには死の異臭が罩(こも)っていた。真昼は底ぬけに明るくて悲しかった。白い大きな雲がキラキラと光って漾(ただよ)った。朝は静けさゆえに恐しくて悲しかった。その廃墟を遠くからとりまく山脈や島山がぼんやりと目ざめていた。夕方は迫ってくるもののために佗(わび)しく底冷えていた。夜は茫々として苦悩する夢魔の姿だった。人肉を啖(くら)いはじめた犬や、新しい狂人や、疵だらけの人間たちが夢魔に似て彷徨(ほうこう)していた。すべてが新しい夢魔に似た現象なのだろうか。廃墟の上には毎日人間がぞろぞろと歩き廻った。人間が歩き廻ることによって、そこは少しずつ人間の足あとと祈りが印されて行くのだろうか。」 (「鎮魂歌」より)

「…世界は割れていた。僕は探していた。何かをいつも探していたのだ。廃墟(はいきょ)の上にはぞろぞろと人間が毎日歩き廻った。人間はぞろぞろと歩き廻って何かを探していたのだろうか。新しく截(き)りとられた宇宙の傷口のように、廃墟はギラギラ光っていた。巨(おお)きな虚無の痙攣(けいれん)は停止したまま空間に残っていた。崩壊した物質の堆積(たいせき)の下や、割れたコンクリートの窪(くぼ)みには死の異臭が罩(こも)っていた。真昼は底ぬけに明るくて悲しかった。白い大きな雲がキラキラと光って漾(ただよ)った。朝は静けさゆえに恐しくて悲しかった。その廃墟を遠くからとりまく山脈や島山がぼんやりと目ざめていた。夕方は迫ってくるもののために佗(わび)しく底冷えていた。夜は茫々として苦悩する夢魔の姿だった。人肉を啖(くら)いはじめた犬や、新しい狂人や、疵だらけの人間たちが夢魔に似て彷徨(ほうこう)していた。すべてが新しい夢魔に似た現象なのだろうか。廃墟の上には毎日人間がぞろぞろと歩き廻った。人間が歩き廻ることによって、そこは少しずつ人間の足あとと祈りが印されて行くのだろうか。」 (「鎮魂歌」より) ルーマニア北部のモルドバ地方にある教会の数々。現在7つが世界遺産に登録されている。その中でも最も美しい教会が北部のモルドバピツァ村にある。高さ8メートル、幅25メートルの壁一杯に絵が描かれている。聖書に登場する聖人や予言者の絵で埋め尽くされている。教会の中も壁一杯に絵が描かれている。450年前に描かれた壁画である。いまも鮮やかな色彩を維持している秘密は何か?教会の中も外もなぜこれほどまでに絵が描かれたのだろうか?なぜモルドバ地方にはこうした教会がいくつもあるのだろうか?

ルーマニア北部のモルドバ地方にある教会の数々。現在7つが世界遺産に登録されている。その中でも最も美しい教会が北部のモルドバピツァ村にある。高さ8メートル、幅25メートルの壁一杯に絵が描かれている。聖書に登場する聖人や予言者の絵で埋め尽くされている。教会の中も壁一杯に絵が描かれている。450年前に描かれた壁画である。いまも鮮やかな色彩を維持している秘密は何か?教会の中も外もなぜこれほどまでに絵が描かれたのだろうか?なぜモルドバ地方にはこうした教会がいくつもあるのだろうか?