August 24, 2008

May 3, 2008

Movable Type 4 へようこそ!

使用していたブログソフトはMovable Type 3.31 という二年前にリリースされたものである。開発言語はPerl4で、データベースはSQLiteという代物だ。もうPerlは使われることは少なくなったが、過去の無形遺産を活用するためにはそれを継続使用せざるを得ない。

新しいサーバでは動かなかった。SQLiteモジュールがなかったからだ。過去のブログ記事やスタイルなどはすべてSQLiteデータベースに保存されている。3MBの一本のファイルなので移行は簡単だろうと思っていた。SQLiteモジュールを組み込むためのスクリプトを追加すれば動くはずだが、いまさらPerlをいじる元気がない。

あてずっぽうで変更したり、設定を変えたりして試したが動かなかった。原型のまま移行するのはあきらめた。そこで、目に付いたのがMovable Type 4だった。

「Movable Type 4.15 Beta は Movable Type Open Source コミュニティにおけるパフォーマンス向上のアクティビティの成果が盛り込まれたリリースです。」という宣伝文句に気がついた。先週にリリースされたばかりだった。昨年にMT3のサポートは打ち切られていたが、馴れているMT3をほかのブログでも使い続けている。新規に購入するつもりはない。

ところが、このMT4はOpen Sourceコミュニティが関与しているベータ版だというので、使う気になった。もちろん個人使用に限って無償である。ベータ版だから、「stable安定していません」と断っているのだが、いまどきのソフトはみんな、あのMIxiだって、ベータ版といっているから特に問題はないはずだ。

そんなわけで、急遽方針を変更してMT4ベータ版を新規に設置した。新規サーバはアメリカのユタ州にあるが、それは使う側には関係ない。新しいサーバ環境で新しいソフトをインストールして動かそうとすると問題が発生して立ち止まることがあるが、問題を解決する楽しみもある。

新しいサーバではMySQLを使うことにした。これなら何度も使っているから勝手がわかるといいうことだ。MT4用のデータベースを作成し、MT4のconfig.cgiを変更し、10MBくらいのソフトをすべて新しいサーバにアップロードして初期設定・・・過去何回もやった経験が生きてスムースにセットアップができた。30分くらいで完了して、早速この記事を書いているということだ。

ブログのスタイル(テーマ)は標準のままでほとんど手を加えていない。元のブログでは、PHPコードやJavascriptなどを使ったDHTML、外部ページの組み込みなどをしている。いろんな部品とのリンクやCSSの変更をしないと元通りに復元できない。それはこれからである。

とりあえず、前のサイトでエキスポートした記事を、MT4を使ってインポートした。だから記事本文だけは以前と同じように読めるはずだ。ただし、記事からのリンクは切れたり、写真やイメージが表示されないことがある。少しずつ復元していこう。

November 20, 2007

達磨の独り言ースパム、ブログ、SNS

過去のWEBコンテンンツを整理しようとつぶやいてから一年以上経っている。このブログを他のサイトに集約しようかなと思って見直していて気がついた。整理どころか、反対に10箇所くらい増えてしまい、さらに混乱してきた(苦笑) 主要なものは自営SNS、写真共有サイト、そして新規の自営ブログ三箇所である。ブログは公開だが、思いつくままに作成し、デザインや構成を変えたりして自己満足しているだけで、とくに知らせることはしていない。そのほうが気が楽だからである。

October 9, 2007

写真整理ソフト (2) Windowsフォトギャラリー

この記事は、10年前のPSP95ではなく、2007年現在の話である。

Vistaにバンドルされたソフトのひとつに、Windows フォトギャラリーがある。Picasaを真似たようなソフトだが、OS開発企業のアドバンテージを活かしている。たとえば、Windowsエクスプローラとの統合である。XPではフォルダー内のJPGファイルをクリックするとビューアーが開いたが、VistaではWindows フォトギャラリーが開く。開いた画像をその場で修正したり、印刷、電子メールしたり、ギャラリーに移動したりできる。XPに比較すると格段の進歩で、利便性が良くなった。Vistaで誉めてもいい機能はこれくらいかな(笑)

写真整理ソフト (1) PSP95

写真(画像)の編集・整理用のソフト、それも無料で使えるものがたくさんある。わたしはこれまで十数種類のソフトを使ったが、年を経るごとにいいものがリリースされてきた。プリンタやスキャナー、そしてデジカメを買うとかならず編集・印刷用のソフトがついている。わたしもNikon, Sony, Casio, Canon, Epsonのソフトを使った。もちろんパソコンにもたくさんの付属ソフトがあるし、Vectorや杜の窓を覗けば、フリーウェアがいっぱいある。また、グーグル博士に聞けば、たくさん(200万件!)教えてくれる。

August 9, 2007

Web標準の王様Zeldman

Jeffrey Zeldman: King of Web Standards Jessie Scanlon’s Business Week article profiling Zeldman and his giant impact on the web.

革新的なデザインを専門に扱うJessie Scanlon記者が、ビジネスウィークにSpecial Reportを寄稿した。ZeldmanがWebデザインの標準化に与えた多大な影響についてである。Zeldmanが最初にWebをデザインした1995年当時、WWWは"Wild West Web"と揶揄されるほどの無法地帯であった。NetscapeとMicrosoftの戦いが始まり、それぞれ勝手にブラウザー機能を開発していた。Webをつくり、それを活用する何千万人の人々が、動かないWebを動かそうとして四苦八苦した。MITやCERNが中心になってW3Cが作られ標準化に取り組んでいた時代、現実的な解を求めて業界標準の開発に貢献した一人がZeldmanその人であった・・・・。

革新的なデザインを専門に扱うJessie Scanlon記者が、ビジネスウィークにSpecial Reportを寄稿した。ZeldmanがWebデザインの標準化に与えた多大な影響についてである。Zeldmanが最初にWebをデザインした1995年当時、WWWは"Wild West Web"と揶揄されるほどの無法地帯であった。NetscapeとMicrosoftの戦いが始まり、それぞれ勝手にブラウザー機能を開発していた。Webをつくり、それを活用する何千万人の人々が、動かないWebを動かそうとして四苦八苦した。MITやCERNが中心になってW3Cが作られ標準化に取り組んでいた時代、現実的な解を求めて業界標準の開発に貢献した一人がZeldmanその人であった・・・・。

February 7, 2007

VistaとAlan KayとApple iPhone 3D

今年もいろんな新製品やサービスが提供され面白くなりそうである。Vistaがどれだけ消費者に受け入れられるか疑問が多い。ブラウザはFireFoxの猛追にいつまで耐えられるか?Officeは、Google OSとオンラインアプリケーションあるいはSaaSに置き換わっていくのではないか?携帯市場は今後もユビキタス化の流れで乗って成長するだろうが、マイクロソフトは出遅れている。

November 26, 2006

小さな箱から抜け出よう

好奇心でGroupsを試用しています。昔、Usenetで多くの人たちから助けてもらったことを思い出しています。現実の世界で知己を得た人に教えてもらうことは当然ですが、まったく見知らぬ人にemailで質問し、教えてもらえることを知った感激は20年経ったいまも忘れられません。それ以降、プロジェクト管理から経営のあれこれの情報を得たり、質問したり、仕事の指示をしたり、個人的な悩みの相談に乗ったり、ときにはオンラインチャットで意見交換をしたり・・・その効用は絶大であった。日常会話に使うスラング交じりの英語の意味をチャットで教えてもらうこともよくあった。知らずにゲイコミュニティに紛れ込んで誘われたこともあり、今となってはなつかしい思い出です。

October 29, 2006

AWS (Amazon Web Service)

Web2.0の特徴のひとつにAPIがあり、これを使ったMashupsが利用者側でできるようになった。Googleが先鞭を使えたことで有名ではあるが、Amazonも早くからAPIを提供している。AWS(Amazon Web Service)である。

AWSはAmazonの商品情報を取得したり、ショッピングカートにアイテムを追加したりするなど、幅広い機能・・・リアルタイムでの価格更新や在庫情報、商品イメージ、カスタマーレビュー、商品の説明、「この商品を買った人はこんな商品も買っています」のリスト、売り上げランキングなどを提供するプログラムである。

October 15, 2006

ICQ Internet Time

ICQがInternet時間表示のガジェット提供。

October 6, 2006

Google Gadget?d?e”E?o?J

September 13, 2006

大前研一さんがSNSを開設

昨日、企業人向けのSNS「Agoria」をオープンしたとのニュースが流れた。ビジネスブレ?クスルーの受講生や同窓生を対象としたSNSだそうだ。昨年末に東証マザーズに上場し、資金を調達したのは、SNサイト開発のためだったのだろうか?それともBBT大学院の運営や拡充のためだったのだろうか?どんなSNSエンジンを使っているのか関心がある。

同じ日に、ソフト変革の波が日本にも押し寄せてくることをテーマに講演を行い、大きな社会的影響もあるSNSについても紹介した。消費者社会の変化が遠からずビジネスのあり方に影響を与え、とくに日本のソフト業界に変革を迫るものになるとの警告を発した。その根底にあるのは、オープンソースの流れだというのがわたしの考えだが、その話をする時間的余裕がなく、兆候を話すだけに終わってしまったのが残念である。

August 30, 2006

100 Million Blog

Bloglines Marks Search Milestone of 100 Million Blog and News Feed Articles

業務開始後1年で、投稿記事が累積1億件を越したという。自分が必要とする鮮度の高い情報を日々入手したり、情報を発信して同じ関心を持つ世界の人々と意見を交換し合える。これは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンではなしえないことである。ひとつのパソコンから世界の人々と世界の知識・情報にアクセスする手段が、これほど進歩するとは数年前には予想さえできなかった。世界の情報と創造の拠点であるシリコンバレーにいる人たち、とくに NerdsとVenture Capitalistsたちには見えていたのであろう。だからこそ知恵が結集され、潤沢なベンチャー資金が投入された。そして、その目標を達成するスピードにも目を見張るものがある。Internetの世界はDog Yearだと言われたのは10年近く前になる。いまや、7年どころか3年くらいに縮まっているのではないかと思う。恐ろしいスピードである。会議ばかりしている、意思決定の遅い日本企業はこのスピード競争に勝ち残れるのであろうか?

※この記事は昨年8月1日にBloglinesに投稿したもの。サイトを閉鎖するためここに転載した。

August 21, 2006

WordPress Hosting

WordPressが使える(設置条件を満たす)海外のWeb Hosting企業5社が、WordPressウェブサイトで紹介されている。動作に必要なPHP4とMySQLのサポートがある。GB当りのレンタルコストは日本の一番安いところ(500MB、年間4410円)と比べて30倍の差がある。経験と実績、市場の大きさが影響しているのだろう。大量の写真や動画を保存する場合は海外レンタルの方が断然お得である。

LiveJournal

LJは若者を中心とした友達たちの交換日記のような形でスタートした。一般のブログでは、投稿記事はすべて公開が原則となっているが、LJでは友達グループをつくりグループ内で情報交換できるという特徴がある。いわゆるSNS機能が備わっている。

思いついたことや読み聞きしたこと、Webで気づいた役立ちそうな情報などをとりあえず文章にし、Web記事であればあとで参照できるようにリンクを張っておく。まとまった時間が取れるときに、内容を吟味し、補強・推敲していくというのが効率的である。

ブログツールは、こうした作業に向いているとは思えない。なんでもいいから思いついたことを日記風にどんどん書いて公開するのには便利なツールではある。まとまった文章、それも写真などのイメージを含み、参考資料も例示していくような文書を作成するためのツールはブログとは別物である。

先の記事で、LiveJournalを多用していると書いたが、実際はLJそのものではなく、そのクライアント・プラグインであるSemagicというソフトを多用している。その機能や便利さの内容については別の機会に紹介するが、わたしは大変気に入っている。NotePadでHTML文書を作成したり修正したりすることも多いが、ドラフト記事の投稿はSemagicを使っている。文書作成のためにWordやExcelを使うことがなくなった。

Semagicは情報収集とその整理、文書作成・推敲の知的プロセスを支援してくれる。このツールはクライアントサイドで使うが、「あちらの世界」で利用できるものになっていくだろう。WritelyやiRowなど、すでにその奔りとなるツールが話題になっている。それらは単独でコアの目的だけに使うと便利である。しかし、つくった文書を複数人でレビューしたり、公開したり、カテゴライズ(Web2.0的にはタグ化)したりするといった、いわばAPIsのユビキタス化が実現するまでは実用には耐えないと思う。iRowなどはレスポンスの改善が先決である。

WordPress

二年前にWordPressダウンロードして試したことがある。投稿用ツールにバグがあり使いにくかったので中断した。Wikiも試したが、これは個人用パブリッシングではなく共同でドキュメントをレビューしながら作り上げていくときのプラットフォームとして便利なものである。XOOPSはそれなりにいろいろ試したが、CMSとして機能は豊富で柔軟性に富んでいるがプロ用である。素人の運営には向かない。

結局、Movable Typeを重宝するようになった。しかし、個人用に手軽に使えるとはいえ、HTMLでの作成が基本である。またMT特有のいろんなタグがあり、Style-sheetも冗長が多い。

どんなツールであれ、一長一短であるから自分の使い方にあった、好みや感性にあったツールを選び使いこなせるようになることである。現在わたしが多用しているのは、Liveournalである。

LiveJournal開発元は一昨年にSixapart社(MT開発・販売、TypePad運営会社)に併合された。その影響があって、本来のLJ機能に加えてBloggieな要素が入ってきている。それはそれで良いのだが、個性というものがなくなっていき面白みに欠けることになる。

そういったこともあって、というより好奇心が先立って、最近WordPressを見直している。はやりのSNSのエンジンのひとつであるAfilioも再評価したいと思っている。

正直言って、Movable Typeに飽きてきたということと、最近のリリースでの醜態とそれによる被害をこうむったこと、それにバグが多いことが原因である。仕事の役にたつ前に、余計なリカバリの時間をとられてしまう。

August 17, 2006

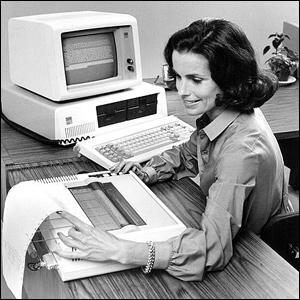

Birth of the PC

The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing.

The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing.

The PC came in three versions; the cheapest of which was a $1,565 home computer which had a 4.7Mhz processor and 16K of memory.

The machine was developed by a 12-strong team headed by Don Estridge.

August 6, 2006

Evolution of Dance

The best of the best dance!!!最高に楽しいビデオです。YouTubeで一番多く見られているビデオ。4ヶ月前にアップロードされてから、なんと3000万回!第二位はPokemon Theme Music Video(8ヶ月前)で1488万回見られている。

※動画を見るためには Flash Player が必要です。

August 5, 2006

世界最小の検索エンジン Blinkx Pico

昨年、Rupert Murdochsがオンライン市場への参入を加速するためにMySpaceを買収したが、おなじ頃に買収しようとしていたBlinkxは、その事業を順調に伸ばしているようである。

すでに約400万時間相当(6/14時点で、Yahoo!やGoogleを追い抜いた)のTVやviral videoがアップロードされており、見たい、知りたいものが簡単に検索できるというのを謳い文句にしている。たとえば, vlogパイオニアのひとりであるRocketboomのAmanda Congdonに関して放送されたTVニュースのアーカイブや最新のRocketboomビデオが簡単に検索でき、その場で見ることができる。メディアの新しい潮流のひとつである。

同社の検索エンジン、"blinkx Pico"は無料で提供(今年3月から)されている。世界最小(1MB)の検索エンジンとのこと。テクストを扱うアプリケーション、ワープロやメールソフト、ブラウザーに住み着いて、そこで使っているコトバに関連した情報を自動的に検索して表示してくれる優れものである。検索対象は、news, blogs, video, Web, Wikipedia, images, and "people"で、MySpaceを代表とするオンラインコミュニティからの情報が含まれる。

関連記事:blinkx video search engine 'thinks while it links'

検索エンジン相関図:

・Bruce Clay, INC's Search Engine Relationship Chart ®

・ihelpyou, INC's Search Engine Partnership Chart

July 28, 2006

Enterprise2.0採用と実践のルール

The Dawn of Emergent Collaboration

ビジネス・コミュニケーションのツールとして、これまでの知識ベースのコラボレーションのあり方を大きく変える可能性をもったSLATESツール―それらの導入と実践により知的生産性の向上と高度なコラボレーションをもたらすと期待されている。一般のインターネットでは、すでに誰でも利用できるようになっている。しかし、企業内での活用は今後の課題である。とくに日本ではそれらのツールへとその効用の理解が遅れていると考える。世の中の進取の気性に富んだ人たちはどんどん取り入れていくだろう。しかし、日本の保守的な経営者たちはそうした新しい潮流に気づいているのだろうか?気づかない限り企業での採用と実践は遅れることになる。

Enterprise2.0を支えるSLATES

Enterprise2.0が流行語になっている。それを特徴付けることば(略語)がSLATES(Search, Links, Authoring, Tags, Extensions and Signals.)―HBSのAndrew P McAfeeが作った造語である。

昨年からWeb2.0というコトバがメディアを賑わすようになった。blog, wiki, tags, RSS, そしてopen APIsがインターネット社会に影響を与えているのは明らかである。こうしたテクノロジーが企業のイントラネットにどのような影響を与えるのか?McAfee助教授はその研究を大きなテーマにしている。Web2.0の企業への適用、これをEnterprise2.0とよび、SLATESの活用と実践が課題となっている。

July 23, 2006

RSS Feeds (フィード)

昨年頃から、RSS やXML

やXML のロゴを多くのサイトで見るようになった。

のロゴを多くのサイトで見るようになった。

二年前に管理人が、このRSSを学習したとき、日本でRSSフィードを提供していたのは限られていた。slashdot.comは当然だが、新聞・雑誌ではasahi.comやcnn.comがいち早く提供していた。しかし、このRSSフィード(最新情報・投稿記事)を読んで画面に表示するソフトは限られていた。数種類を試してみたが使い勝手が悪かった。

July 12, 2006

YouOS

Take a look at YouOS

MIT, Stanford, Caltechの学生4人が昨年末からオープンソース形式で開発を始めた。言語はPython, php, Javascript, Pascalなどを使い分けているようだが、開発の仲間とのコミュニケーションにWordPressを使ったブログ、開発ドキュメント作成はTrac社のwikiを活用し、フォーラムにはphpbbsを使って、YouOSだけでなくこの上で動くアプリケーションまで同時進行で開発を進めている。4人のリーダーは現在サンフランシスコとシリコンバレーに住んでいるがどこに住んでいようが問題外であろう。開発資源は、人間が住む現実のこちらではない、あちらの世界にある。それは瞬く間に地球規模になってしまう。開発開始半年で試用版(彼らの定義ではイプシロン0.11版)がリリースされている。アプリケーションも150がテストされているとの話(これもあちらの世界で聞いたこと)

July 11, 2006

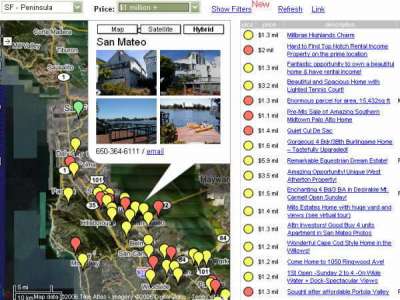

?s“R?Y’T?μ?I?}?b?V?…?A?b?v

?d”N?H???I?A?????J?A?I?b?μ?A???e?a?AGoogle?I’n?}?T?[?r?X?ACraigslist?i?I?a?!?a?V?“?v???E?`?A’n?a?i?n?d’n???・?e?T?“?t?‰?“?V?X?R?’“_?I?T?C?g?j?a’n???・?e?l?C?I?s“R?Y?i?n?d‘g?Y?‡?i?1???T?[?r?X?Fhousingmaps ?amashup?u?[???I???J? ̄?d???°?e?a?I?A?E?A???B

July 10, 2006

次世代ソフトの要件

先週、セールスフォースCEOのベニオフ氏がSuccess On Demand Tour 2006 Summerでの講演のため来日した。その基調講演「ソフトウェアの未来─SaaSがもたらす経営のスピードと柔軟性─」で掲げた「次世代のソフトウェアに求められる10の要件」を紹介する。

1.マルチテナント方式の共有システム

2.高性能と高信頼性

3.ビジネス・アプリケーションの民主化

4.大量データによるカスタマイゼーション

5.マッシュアップ

6.Webサービス・ベースとの統合

7.開発環境をサービスとして提供

8.アプリケーションの選択

9.マルチ・アプリケーションの提供

10.マルチ・デバイスの提供

講演の中で彼が何度も強調していたのが「マッシュアップ」と「マルチテナント」である。

「すべてがWeb上に公開されているということは、もはや、ソフトウェアの未来の前提である」とすれば、今後のソフト・サービス業界の取るべき道は「マッシュアップ」に注力することであり、Google MapやAdobe Acrobat Online、Writely(Ajax採用)といったさまざまなアプリケーションを活用した、新たな革新と価値を生み出すことであろう。

セールスフォースドットコムはマルチテナント共有を可能にするAppExchangeを提供することによりSaaS潮流の主導権を握ろうとしているようである。

Mashups今昔

「マッシュアップ」という言葉が最初に使われたのはポップミュージックの世界である。アーティストやDJが2つの曲を合わせて、ひとつの曲を作ることをマッシュアップという。テクノロジーの世界では、複数の情報源から提供されるコンテンツを組み合わせて、ひとつのサービスを提供すること、そのサービスを利用できるウェブサイトまたはアプリケーションを指す。さまざまな分野から登場しているが、GoogleやAmazonが多様なデータを比較的簡単にオンライン地図と統合できるツールを提供したために、とくにデジタル地図の分野で未曾有の盛り上がりを見せている。

July 7, 2006

Rocketboom

米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつがROCKETBOOM daily with amanda congdon だろうか?毎日3分間のニュースをインターネットを通じて世界に放送されている。

米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつがROCKETBOOM daily with amanda congdon だろうか?毎日3分間のニュースをインターネットを通じて世界に放送されている。

従来のTV放送とは一味ちがう。PCをもちインターネットに接続している人なら誰でも無料で見れる。RSSを利用して配信され、いつでもどこでも見れるという利便性がある。ある意味、サービスのユビキタス化といえる。

June 18, 2006

写真共有サービス

このブログの右欄の下のほうにあるSister Weblogの「写真集」および「Photo Blog」がflickrで作成した写真集とスライドである。写真をflickrにアップロード(専用のクライアントソフトを利用)すれば自動的にスライド(flash)を作って表示してくれる。手軽で簡単に使えるのと、flashスライドがきれいなのが人気の秘密であろう。また写真にタグをつけておくと後で同じタグの写真の一覧表示やスライド表示ができるのがいい。

従来から写真は、サムネール一覧とスライド表示の両方のHTMLファイルを作成して自分のブログサイトに保存している。その作成で重宝しているのが「縮小専用」と「すなねぃる!!」というフリーソフトである。しかしディジタルカメラで撮った写真が多量になり、手作りで一覧とスライドのHTMLを作るのが面倒になってきた。

それで、今年はじめくらいからはカストマイズしたphpスクリプトを使用している。これを使うとHTMLを作成する必要がない。jpgファイルを格納しているフォルダーにphpスクリプトとHTMLテンプレートの二つのファイルを保存し、phpを呼び出すだけでよい。ただしサーバにPHPが設置されている必要がある。したがってクライアント(自分のPC)でHTMLを呼び出して表示結果を確認することができないのが難点である。

もちろん、Windows配下にApacheサーバ、MySQL、そしてPHPをインストーールして、ローカルホスト配下で呼び出せば結果を確認できる。昨年まではこれらをインストールして確認をしていたが、そのコンセプトや使い方がわかったので、PHPスクリプトを作ったらリモートサーバにアップロードしてブラウザーで直接確認するようにしている。

flickrやphpスクロプトで作ったスライドはシンプルでそれなりの良さがあり気に入っている。一方、写真ごとにもっと変化をもたせたい、たとえば最初に表示する部分と最後に表示する部分を指定して動画のように見せたいときは、PhotoStory3を使うと良い。このブログのHOMEに表示しているYellowstoneがその一例である。大きさ320x240の写真15枚から作ったもので、523KBに圧縮されているがけっこうきれいな動画(らしきもの)になっている。

June 3, 2006

eBay Phishing Mail

May 23, 2006

Slide.com

∇Top Stories ∇The Superficial ∇My Photos

May 10, 2006

The Webby Awards 2006

今年10周年を迎えるThe Webby Awardsが米国時間9日に発表された。世界40カ国から5500以上のエントリーがあり、69カテゴリー別に受賞者が決定した。このほかにArtist, Breakout, Entrepreneur, Lifetime Achievement,そしてWebby Person部門での特別賞が贈られた。Breakout賞は、やはりMySpaceで文句なし。Webby Person of The Yearにはニューヨークタイムズ誌のコラムニストでピューリッツア賞受賞者のThomas Friedmanが選ばれた。また、Lifetime Achievement賞は、TCP/IPを発明したBob Kahn博士に贈られた。

今年10周年を迎えるThe Webby Awardsが米国時間9日に発表された。世界40カ国から5500以上のエントリーがあり、69カテゴリー別に受賞者が決定した。このほかにArtist, Breakout, Entrepreneur, Lifetime Achievement,そしてWebby Person部門での特別賞が贈られた。Breakout賞は、やはりMySpaceで文句なし。Webby Person of The Yearにはニューヨークタイムズ誌のコラムニストでピューリッツア賞受賞者のThomas Friedmanが選ばれた。また、Lifetime Achievement賞は、TCP/IPを発明したBob Kahn博士に贈られた。

April 26, 2006

Web Clip Empire 250,000

ホームページ作成に使う写真やアイコン、イラスト、ロゴなどのイメージを選ぶ作業に手間取ることがある。現在は、インターネットには無料で使えるイメージが数多くあり、またホームページ作成用の各種ソフトでも標準的なクリップが用意されている。気に入るクリップがないときは、そうしたソフトを使って簡単に作成することができる。

ホームページ作成に使う写真やアイコン、イラスト、ロゴなどのイメージを選ぶ作業に手間取ることがある。現在は、インターネットには無料で使えるイメージが数多くあり、またホームページ作成用の各種ソフトでも標準的なクリップが用意されている。気に入るクリップがないときは、そうしたソフトを使って簡単に作成することができる。

April 2, 2006

セキュリティ対策ソフト「金山毒覇」

この一ヶ月、コンピュータウィルスとの戦いであった…というのは大げさだが、生まれて初めて「トロイの木馬」に侵入されファイルを壊されたことを先に書いた。試用版のNorton Internet Security 2006やSpyware Blusterなどをインストールし、ウィルス検疫と侵入防護機能の評価をした。

この一ヶ月、コンピュータウィルスとの戦いであった…というのは大げさだが、生まれて初めて「トロイの木馬」に侵入されファイルを壊されたことを先に書いた。試用版のNorton Internet Security 2006やSpyware Blusterなどをインストールし、ウィルス検疫と侵入防護機能の評価をした。

March 11, 2006

Writely買収 - Google Office実現への第一歩?

OfficeスイートがスタンドアローンからWEBへ流れている。古くはSun/StarOfficeがマイクロソフト独占への抵抗として始まったが、昨年8月にWritelyベータ版が公開されるとブログの口コミで多くの人に支持された。

そして半年後、Writelyを開発したスタートアップ会社Upstartleは、新たな時代の覇者を目指すGoogleに買収された。

Sunとの提携で期待された「Google Office」実現への第一歩かもしれない。すると、つぎに買収されるのはWeb表計算としてiRowsそれともwikiCalcなのだろうか?

WritelyはAjax(Asynchronous JavaScript + XML)を使っており、ブラウザ経由で文書を編集したり共有することができ、オンラインでセキュアに保存しておくこともできるのが特徴。将来のWebで共有・編集する文書はXMLベースになり、そのためのツールが普及するのであろうか?

わたしは自分の情報整理や文書作成・編集および共有のためにブログツール、Movable TypeやLiveJournalあるいはsemagicといったものを使い出してからMS Officeはほとんど使わなくなった。写真や表を含む簡単な文書はhtmlとnotepad(時にはmkeditorやsakura)でこと足りている。さらに利便性を求めるとすると、個人的にはWeb Officeへの流れを歓迎する。

December 10, 2005

PCクリーン度診断

富士通Azby Clubからのお知らせで、「一年のパソコンの汚れをリフレッシュ!すっきりして新年を!」というのがあった。興味を引かれて見ると、

デジカメ画像や音楽データ、不要なファイルなどがパソコンの中に溜まっていませんか?

そのまま放っておくと、ハードディスクの空き容量がどんどん減っていき、パソコンの動作が遅くなったり、不安定になってしまったりすることもあります。一年間使ったパソコンの中身も外側もきれいにお掃除をし、すっきりして新年を迎えましょう。

という案内があり、PC中身を掃除するツールが紹介されていた。

DiskX Tools Ver.11

DiskX Tools Ver.11

・クリーン度チェックでパソコンのきれいさを診断

・自分のレベルにあったクリーン作業が選べる

・不要な重要ファイルを完全削除して情報漏洩防止

SuperXP Utilities Pro 3

SuperXP Utilities Pro 3

・「おまかせ全自動お掃除ツール」で初心者でも安心

・「システム相談」 機能でパソコンの健康状態チェック

・診断結果から最適なクリーニング方法をアドバイス

ツールを買う前に先ずは診断したいという人はつぎのツールがお勧めである。

August 1, 2005

MyHeadlines, by Mike Agar

What is MyHeadlines?

MyHeadlines is a Content Syndication Search Engine. At its core is an RSS reader that caches content from many sources and provides Full Text search capabilities. The emergent behaviour is an efficient Current Events Search Engine. Extending this behaviour to its logical end we added the ability for individual users to subscribe to the news feeds which interest them the most and provide a 1 to 1 experience for each user. There's screen scraping technology for building custom feeds, and also for harvesting Stock Ticker data. Blogging, Link Dump, and Comments are features included in the standard download. If you have a PHP and MySQL based web architecture then MyHeadlines is the Content Syndication Engine for You!

July 27, 2005

ブロガーの増加が「匿名」を吹き飛ばす?

総務省は2007年3月末に、ブログ利用者が約782万人(アクティブブログ利用者数は約296万人)になるとの予想を発表しました。04年度に約6.8億円のブログ市場が、06年度には約140.6億円に、関連市場も含めると1377億円に達するとのことです。やや打ち上げた花火が大きすぎる気もしますが、ブログサービス、広告、ソフトウエア、出版など、広範囲のマーケットがある程度拡大し、活性化することは間違いないでしょう。

参照記事

強さの秘密はアクティブなユーザー数

MovableType、TypePadなどのブログ関連製品を販売するシックス・アパートの創業者であるメナ・トロット、ベン・トロットと、CEOのバラック・バーコビッツが来日し、同社の近況、今後の展望などについて語った。

最近、米国のブログユーザーの間で大きな話題になったのが、シックス・アパートがブログ作成サービス「LiveJournal」を提供するダンガ・インタラクティブを買収したことだ。これにより、シックス・アパートが提供するMovableType、TypePad、LiveJournalの3サービスのユーザー数は700万人になる。

July 9, 2005

Open Source Software

Open Source Initiative

Open Source Initiative (OSI) is a non-profit corporation dedicated to managing and promoting the Open Source Definition for the good of the community, specifically through the OSI Certified Open Source Software certification

オープンソース文化を啓蒙する非営利組織。Eric S. Raymond氏らによって創設・運営されている。The Open Source Definition」(オープンソースの定義)と呼ばれる、オープンソースプログラムに求められる配布・ライセンス形態を定義する文書を発行していることで有名。mark and program.

GNU's Not Unix!

1984 年のプロジェクト開始以来、Unixに似た フリーソフトウェアの完全なオペレーティングシステム、GNUシステムを開発。「Linux」と呼ばれるシステムは、より正確には GNU/Linuxシステム と呼ばれるものである。

SourceForge.net

100,000 以上のオープンソース・ソフトウェアと100万人以上の開発者が登録されている。日本版では1500プロジェクト、12,000人が登録されている。

企業RSSフィードの先進事例

ブログとアフィリエイトを考える

June 4, 2005

PRブロッガSteve Rubel氏に聞く

Virgin Mobile、全米広告主協会などの優良クライアントを持つPRエージェンシーCooperKatz & Co.の副社長であり、自らもPRブログのバイブルとされているMicro PersuasionのブロガーであるSteve Rubel氏に話を聞く。同氏は、ジャーナリストとしてキャリアをスタートさせ、PR業界に入って15年になる。CooperKatzに入ってから3年半になり、クライアントのPR戦略を担当している。

織田)

ブログが生まれる前と後でPRの役割は変わったでしょうか。

Rubel)

PRの定義は、様々なメディアを通して一般大衆に対して影響を与え、何らかの行動、態度変容を促すというもので、これはブログ前後で変わりはないと思います。ですが、PRプロセスに対するブログの大きな影響は、「情報コントロール」にあると思います。

以前は、企業は少なくともメディアが発する自分達のメッセージをある程度コントロールすることができました。ブログはこの状況を完全に変えてしまいました。ブログは悪く言えば、何でもありの世界でブロガーは好きなことを書くことができ、それをPR担当者はコントロールできません。昔のPRモデルに慣れているPR担当者は、この現状を無理やり受け入れなければならない辛い立場にあると思います。

織田)

企業内文化で、PR部は情報を押しつける文化があり、カスタマーサポート部は消費者と対話する文化があることから、ブログはカスタマーサポート部から始めるべきという議論がありますが、どのように考えられますか?

Rubel)

大いに同意しますが、もっとその先があると思います。

過去100年の通信技術革新は消費者から生産者を遠ざけるものばかりです。昔は、近所のパン屋とか肉屋のJoeとか、商品を生産している個人をお客さんは知っていました。ですが、そこに電話、ファックス、Eメール、インターネットが生まれ、企業は巨大化して、企業は見えるものの、誰が本当にものを作っているのかが見えない世界になりました。

例えばデルタ航空に電話するとインドの会社が応対し、デルタ航空自体にすら連絡が取れません(笑)。

ブログはこの状況を大きく変えつつあります。例えば、マイクロソフトは大きな会社ですが、次世代のIEチームのブログを読むことができ、彼らが製品のことを気にしながら、あるいはユーザーのことを気にしながら、IEを作っている様子が良くわかります。彼らの製品やテクノロジーに対する情熱が伝わってきます。

つまり、いきなりここに「社員の情熱を伝えるメディア」が登場したことになり、PRのやり方が大きく変わっています。「人間化した企業の時代(Era of Humanized Business)」がやってきたと言えるでしょう。

質問の答えにもどるとPRの役割はこのようなカスタマーサポート、生産部の声を出していくための戦略を立てることに変わっていくと思います。

◇◇◇

PR戦略家らしく、「人間化した企業の時代」、「社員の情熱を伝えるメディア」など覚えやすいキーワードが次々と出てくるところがPRブログのカリスマと呼ばれる所以だと思う。企業ブログについての多くのコメントが、ブログは「企業に個人の顔を持たせる」という言い方をするが、正直なところ今まで、それにどれだけ意味があるかをきちんと理解できていなかった。Rubel氏の企業コミュニケーションの歴史的背景のアナロジーを聞いて、企業ブログのPRチャネルとしてのポジションが多少なりとも理解できたように思う。

引き続きインタビュー後半ではRubel氏に、ブロガーとPRの関係、参加型ジャーナリズムの影響などについての意見を聞く。

ブログメディア会社

ブログがメディアであることは当たり前の話で、日経BPをはじめ、CNET、NYタイムス紙など多数のメディア企業がブログを使っている。ただ、彼らはブログを自社のサイトの一部として使っているだけなので、ブログメディア企業とは呼びにくい。

インターネットが普及し始めたころに、Yahoo!やLycosなどのオンラインメディアが生まれてきたように、アメリカではブログのみを複数出版するメディア会社が出てきている。このようなメディア会社が出てくるということで、メディアとしてのブログの層の厚さや、進化の先が見えてくるのではないかと思う。そのブログ出版社から、代表的な会社である「Gawker Media」と「Weblogs Inc.」について書いてみたいと思う。

Nick Denton氏が率いるGawker Mediaは、NYベースのブログ出版社で、現在8つのブログとブログポータルを運営している。Denton氏は、イギリスの出身で、元ファイナンシャルタイムスなどでジャーナリストとして働いていた。シリコンバレーでIT業界を追いかけ始めたころから起業への熱が芽生え、何人かのパートナーとMoreoverというニュースアグリゲーションサービスを始めた。

だが、それとは別に、たまたま起業家と投資家の橋渡しをする機会を彼とパートナーが持ったため、それが後に世界80都市で行われるFirst Tuesdayというネットワーキングイベントのビジネスに成長した。そして、ネットバブル最高潮のころ、彼らはこのビジネスをイスラエルの会社へ売り、5000万ドル相当の株と現金を手にする。

その後、Denton氏はNYに移り、新しいメディア事業を考え始める。既存のオンラインメディアはあまりにも退屈ということから、ブログの可能性を考える。すでに個人レベルではブログが普及しつつあり、誰も編集したり、検閲することがないことから、大胆な意見が多いことがわかっていた。Denton氏は、ブログ読者の中心層であるネット・メディア慣れした若い男性層に合わせて企画を立ち上げた。

2002年8月にまずガジェット(PC/家電機器)のブログ「Gizmodo」を立ち上げ、同年12月にNYメディア業界ゴシップブログ「Gawker」、2003年11月に知的ポルノブログ「Fleshbot」、2004年1月にワシントンの政治ゴシップブログ「Wonkett」、5月にハリウッドゴシップブログ「Defamer」と次々と立ち上げていった。この10月には、カー情報ブログ「Jalopnik」、ゲームオタクのための「Kotaku」、面白いオンラインコンテンツを追いかける「Screenhead」の3つのブログをまとめて公開した。

この合間にも、ブログ広告キャンペーンとしてはおそらく初めてといえるショートフィルムとブログを組み合わせたNikeの「Art of Speed」(6月に20日間行われたキャンペーンで既に終了)を展開し、ブログポータルサービス「Kinja」を立ち上げている。

Gawkerのビジネスモデルは。ITバブル崩壊後のモデルとも言える徹底的なローコスト経営である。Gawkerは、基本的にオフィスはなく正社員もいない。各ブログの担当編集者は、Denton氏が様々なブログを読んでその書き手をスカウトした人たちだ。契約社員で月に1500ドルから2000ドルぐらいの給料でスタートし、1人でそのブログのコンテンツを運営するかわりに、ブログコンテンツの編集権は編集者が握るという表現の自由度が保障されている。

ただ、この給料の安さから、初代のGizmodoやGawkerの編集者は、すでに競合や他のメディア会社に移っている。また、基本的に他のメディアの情報についての解説やコメントを載せているだけなので、情報料もタダである。

Denton氏はインタビューで「GoogleのAdSenseのお陰で、広告セールスの部署をつくることなく、ブログ出版の費用をかなりカバーできるので、他のオンラインメディア事業に比べると始めやすい」と答えている。

米ビジネス誌のBusiness 2.0の調べによると、今年6月の時点で(前述の3つのブログが立ち上がる前)、各ブログはすでに3000から6000ドルの収入を毎月上げている。メディア会社として考えると大きな規模ではないが、それ以降のトラフィックも増えているであろうし、ブログの数も増えていることから、このビジネスモデルを続けていける限り収益は増えていくように思える。

また、このようなブログのネットワークでは相互にプロモーションすることができるので、Nikeのようにカスタムブログを立ち上げる場合でも、トラフィックを簡単に誘導できるというメリットもある。

実際、新たに立ち上げたカー情報ブログJalopnikでは、Audiが専属スポンサーとして付いている。「NikeやAudiのような勇敢な広告主は、このブログというメディアを、オンライン広告やクリック保障型広告のメディアという風ではなく、ブランディングのメディアとして考えている」とDenton氏はまとめている。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

欧米での企業ブログの現状

今、世界のブロガーは400万人を超え、そのうちアメリカが250万と言われている。この中で、企業ブログの数について具体的な数が明示されている調査はないが、もともと起業精神の強い国であるアメリカでは、小規模ビジネスも含め企業ブログが活発である。特にコンサルティング企業やコンサルタントには、自分達の知識を見せるためのメディアとして盛んに使われている。

これから数回にわたって、いくつかの例や企業ブログの専門家の意見を含めて、欧米での企業ブログの現状を見てみたいと思う。今回は、企業ブログのマーケティング上のメリットについて簡単にまとめてみたい。検索エンジンの上位に上がりやすいなど、ブログの特徴は以前に述べたので、それらは企業ブログにも当てはまるということは理解していただきたい。

Consumer-Generated Media(CGM)について見たように、一部の消費者が発するメッセージが他の消費者に大きな影響を与えたり、コミュニティサイトやソーシャルネットワーク、ブログ、検索エンジンを使ってメッセージを幅広い人たちに伝えることが可能となった。

この環境は、企業にとっては、チャンスでもあり危機でもある。これらのオンラインツールはメッセージを流したり、消費者の意見を集めたり、消費者同士の対話を促して、企業のサポーターと呼べるような消費者グループを作ることができる。そしてその反対に、何か企業が問題を起こすと一消費者への対応が悪いことでも、すぐに広がってしまうというリスクを抱えざるを得ない。

そのリスクを抑えるための一つのツールが企業ブログだと思う。企業コミュニケーションにおいて、何らかの事件が起こったときに、噂が立つまでに企業として自分達が理解している事実関係を公開するというスピードが何よりも重要になる。

ウェブを通して企業広報ができるようになったとはいえ、それでも、企業トップと話し合った内容をPR担当者が書面にして、それをウェブマスターや外部のウェブ制作会社にメールして・・・という時間差が、その企業にとって致命的になることもありうる。特に、企業の外にいる、中傷や噂を立てる消費者や競合は、同じスピードで情報を発信してるのである。

企業ブログの二つ目のメリットは、今まで表情や特徴が不明瞭だった企業という存在に、人格、あるいは顔を与えるところにある。広告にしてもPRにしても、企業から発せられるメッセージには、個性とか人格とか性格といったものがうまくそぎ落とされた言葉が使われているのが一般的だ。ブログの特徴は(少なくとも英語でのブログの特徴は)、企業ブログであっても、これがもっと個人の口から出てくるような話し言葉や個性のある語り口で語られている。消費者と同じ目線で対話ができるようになると言っても良い。今までのような構えた姿勢ではなく、対話をするという姿勢が、対話を促す環境を作り出している。

そして三つ目のメリットは消費者との長期的な関係の確立が可能なことである。これは今まで、メルマガ等で行われていることではあるが、昨今のスパムの問題でメルマガに対して否定的な感じが生まれつつある。特に若者の間では、メールを使ったコミュニケーションが、インスタントメッセンジャーやブログに変わりつつある。企業としてオプトイン型のコミュニケーションをする上で、ブログの重要度が高まっているのである。

最後に、一消費者が作った、あるいはその消費者と企業、消費者同士の対話で作られたコンテンツが、他の消費者の役に立つといった、ナレッジベース的な使い方ができることだ。これは今までもユーザーフォーラムといった形で行われていたのだが、サポート以外にはあまり使われていない。ブランデッドコミュニティを作るという企画は数々あったが、成功している例はあまり無いようである。ブログは、ゆるやかなブランデッドコミュニティを作る可能性を秘めている。

以上、企業ブログのメリットを簡単に述べたが、実際には例を見ながら話をした方が理解しやすいと思う。来週以降、社員ブログやブログを使ったイベントプロモーションなどのケーススタディを行いたいと思う。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

April 15, 2005

オンライン詐欺は「釣り」から「農業」へ

PCWorld.com - Pharming Attacks Target the Web

2005年1月,米国ITメディアのいくつかが「pharming(ファーミング)」という言葉を使い始めた。オンライン詐欺「phishing(フィッシング)」の“進化形”と説明している。phishingがfishing(釣り)に基づいた造語であるのに対して,pharmingはfarming(農業,農場で栽培する)をもじったものだ(注1)。

注1:「医薬品成分を含んだ遺伝子組み換え植物を栽培すること」「遺伝子組み換えによって医薬品成分を含んだ動植物を作ること」などもpharmingと呼ばれる。こちらは,「栽培する」のfarmと「薬学」のpharm(pharmacy)を組み合わせた造語。

ただし言葉は新しいものの,ファーミングの内容自体は目新しいものではない。フィッシング“対抗”で無理やり作られた単語に思える。一部のセキュリティ・ベンダーがユーザーをあおるために作った感が強い。とはいえ,今後は国内メディアでも目にする機会があるかもしれないし,ベンダーのセールス・トークにも出てくる可能性も高い。

だましのメールに釣られるな

Phishingは、米国で2003年頃から問題になりだし、金融機関と消費者が被害を受けている。Phishingという言葉はハッカーの世界で使われている隠語であるが、fishing魚を釣ることから転じた造語である。語源をたどると1960年代の電話詐欺Phone Phreakから連想して名づけられたのであろう。

日本でも増加の傾向にあり、一般の消費者(とくにInternet Bankingユーザ)も自己防衛のために正しい知識をもって対処することが必要である。筆者は一年ほど前からcitibankの名を騙ったメールを受け取るようになった。All About Phishing Scamsで説明しているのと同じメールである。日本語の解説記事(phishing―だましのメールに釣られるな)も多くあるので正しい知識を得ておくことが大切である。

アメリカでは2004年にTumbleweed社とFSTC(Financial Services Technology Consotium)が手を結んでAnti-Phishing Working Groupを設立し、Phising防止策に取り組んでいる。また連邦通称委員会もPhishing詐欺に注意する勧告How Not to Get Hooked by a ‘Phishing’ Scamをだしている。

January 22, 2005

特殊記号の表示

There are many different characters that you may wish to use on your webpage that do not appear on a standard keyboard. For example, you may wish to use a trademark symbol, or a copyright symbol in your page content. There are many, many different special characters available to display using a special type of ‘character reference’.

Special Characters are typically referred to using a name code, or a number code (also called a character entity or a numeric entity respectively) and there are three parts to both. Some characters may only have a numeric reference and not a character or name reference.

First a name code, or a number code begins with an ‘&’.

Secondly, the name or number that refers to the character.

Finally, a semicolon to denote the end of the character reference.

Here are some examples of a few different special characters:

Name Code Number Code Glyph Description

| Name | Code | Glyph | Description |

| ™ | ™ | ™ | Trademark |

| © | © | © | Copyright |

| « | « | « | Left Angle Quote |

| → | → | → | Rightward Arrow |

| ♥ | ♥ | ♥ | Black Heart Suit |

| ¢ | ¢ | ¢ | Cent Sign |

Don't forget that as time goes on, new entities are added and some of these

may not be understood by all browsers.

→Special Characters Reference Sheet

CSSによる表示形式の変更

Cascading Style Sheets (CSS) allows you to manipulate the styling of your HTML and in this tip we will show you how to display a typical unordered list (

- ) horizontally on your page. Let's start in with your HTML for the list:

- List Item 1

- List Item 2

- List Item 3

The HTML above will appear like this:

List Item 1

List Item 2

List Item 3

To make your list appear in a horizontal format, we will apply the following code in the HEAD of your document:

Your list will now look like this:

List Item 1 List Item 2 List Item 3

That's It! Happy CSS'ing! We will explore more ways to style your HTML using CSS in other tips and tricks issues.

January 21, 2005

Boing Boing's fifth bloggaversary today

By a curious coincidence, the day I posted the first feed to bloglines is Boing Boing's fifth bloggaversary (anniversary)!!! I love Boing Boing's blog giving me a lot of information and fun as well as stimulating brain to create ideas how we could enjoy life with a numerous matters.A relatively short story with photos make me confortable to deep in my heart.

Today, they posted 20 stories most of them are so interesting things, compare your height to 4' 11" tall Veronica Lake(Link), photos of fake Betelnut girls, Sao Paulo Fashion Week, Aliens of the Deep, and Difference between male and female brains. I really enjoy with those posts.

I wonder how the can manage these posts. They have posted more than 17,000 stories and entries and put together a single html file in Movable Type export format. It is said that the whole file is released under a Creative Commons license. It's crazy, but I want to get it and dare to go crazy!

January 13, 2005

January 11, 2005

Bravenetの便利なツール

ホームページ作成に便利なツールが用意されている。HPの定番になっているGuestbook, Diary, Counterはもちろん、LiveChat, MessageForum, WebJournal, Headline Newsなど実に盛りだくさんのツールがWeb Tools and Servicesに用意されている。またセミプロ用の、たとえば、一覧の中の写真をクリックするとポップアップして大きな写真が表示出来るようにしたいときのHTMLコード(JavaScript)を生成できるツールなどがBravenet Webmaster Resource Center - Scripts, sounds, art and moreにある。

ホームページ作成に便利なツールが用意されている。HPの定番になっているGuestbook, Diary, Counterはもちろん、LiveChat, MessageForum, WebJournal, Headline Newsなど実に盛りだくさんのツールがWeb Tools and Servicesに用意されている。またセミプロ用の、たとえば、一覧の中の写真をクリックするとポップアップして大きな写真が表示出来るようにしたいときのHTMLコード(JavaScript)を生成できるツールなどがBravenet Webmaster Resource Center - Scripts, sounds, art and moreにある。

ブログ用ツールを調べる前に、HP作成に役立つツールを無料で提供しているベンダーを調べたが、そのひとつがbravenet.comであった。この会社は7年前に設立された。HPに設置するゲストブックのソフトウェア開発からスタートしたが、時とともにサービスの質と量が拡充された。昨年夏頃から、guestbook, diary, counterなどを試用しはじめた。ここにあるツールを使いながら、ずいぶんと勉強させてもらった。すべて無料で、なんだか申し訳ない気がする。もちろん有償のホスティングサービスもあり、価格的にも手ごろ(1GB, $4.95/month)なので購入するなら、ここが第一候補だと思っていた。

しかし、同じなら自分の独自ドメインにソフトウェアをインストールして自分で作りたいとの思いがあり、結局Movable Typeと無料のオープンソフトウェアXOOPSを採用して各種実験と学習をすることになった。bravenetで学習させてもらったせめてもの恩返し(?)と思い、ここに紹介した。多少英語が分かれば使える便利なツールがたくさんあるので、英語の勉強も兼ねて利用されてはどうか。

BPMワークフローも活用できる調査

BPMワークフローも活用できる調査・アンケート用紙作成と実施が出来るソフトウェアツールである。Bravenet社が紹介していた。

90年代半ばに米国シリコンバレーでソフトウェア事業に携わっていた頃を思い出す。当時は、GroupwareやWorkflowが脚光を浴びていた時代であり、数多くのスタートアップ企業が鎬を削っていた。しかし、多くのソフトウェアは従来のクライアント・サーバ型のプラットフォームを前提として開発したもので、Internetテクノロジの時代についていけなくなっていた。私が担当していた会社でも数年来の投資を続け、やっと商品化という段階で、このテクノロジ-ギャップにぶつかった。新しいWebテクノロジ-を採用し、新しいインフラに乗っかることを他社よりも早く実現したベンダが生き残れる時代であった。その事実はいまもかわらない。

当時のテクノロジ-から考えるとWebベースでの開発とサービス価値提供には格段の進歩がある。最初から、新しいテクノロジ-を使って開発したほうが格段に安く早く、しかも顧客にとって付加価値の高い製品になるというのが分かっていても、もてる者や古い体質の企業はその決断が出来ない。その多くの理由は、判断できる経営者がいないことと、失敗を恐れない勇気の欠如にある。

SEOツール

ウェブサイトをプロモートする(SEO)ためのツールである。

ウェブのトラフィックを分析したり、管理したりするツールもある。無料のお試し版をここからダウンロードして使ってみると良い。

>Webceoホームページ

>Flash demo

January 1, 2005

Windows XP快適化計画

買った頃は性能も良く快適だったWindows XPだが、いろんなアプリケーションや周辺機器をインストールするうちに重くなってきた。エクスプローラやIEが反応せず2-3分待たされることが多くなる。

不要なアプリケーションやファイルを削除したり、デフラグを行ったりするが、あまり状況は改善されない。とくに昔のビデオの編集や録画したTV番組の編集にかなりの時間がかかり、いらいら感に悩まされるようになった。

Program Filesフォルダは5GBを超えている。好奇心ゆえに各種アプリケーションをダウンロードしてインストールすると増えていくのは当然で仕方がない。Windowsフォルダも3GB以上になっている。こちらは下手に触ると動かなくなる危険があるのでブラックボックスのままである。Win9Xのころは500MBくらいだったのにいったい何が増えたのだろう。

プロパティを調べるのに一分もかかるのはなぜなのか? 何も操作をしていないのにディスクが動く音がする。タスクマネジャを起動すると「プロセス」が何十本も常駐している。ページファイルが400MBを越している......などと疑問がいろいろ出てくる。アンチバイラス・ソフトを常駐させると遅くて使い物にならないので、すべてアンインストールした。それでも遅い!

たまたま、XPマシンをチューンアップ&クリーン Windows XP快適化計画という記事を見つけた。ここで少し勉強する予定である。

続きを読む≫ "達磨の独り言ースパム、ブログ、SNS"

続きを読む≫ "達磨の独り言ースパム、ブログ、SNS"