南極海の孤島、英領サウスジョージア島。そこはキングペンギン200万匹と南極オットセイ400万匹の楽園だ。20世紀のはじめ毛皮を求めた乱獲のため、島のオットセイは50匹に激減した。それがいまや400万匹になり、島の氷が解ける夏の12月のビーチは、出産のためにもどったオットセイで埋め尽くされる。100年足らずのうちにどうしてここまで種が繁栄することになったのか。その生き残り戦略と人間の格差社会とのちがいはなにか?

昨年2月、雑誌ネイチャーにひとつの論文が掲載された。イギリスの科学者が、300匹のDNAを調べた結果、毎年おなじハーレムにもどるオットセイの子供たちのうち、ハーレムのオスから生まれたのは23.5%だったという研究論文(*1)だ。つまりオットセイのメスの3/4は、違うハーレムのオスと交配して子供を産んでいるという事実があきらかになり、一夫多妻のハーレムに君臨するオスより、強い種を残す本能に勝るメスのほうがしたたかだったということだ。

動画は、NHKの番組「ダーウィンが来た」の一部である。この番組を見て、いまの日本の現実に思いが至った。世界の歴史に例をみない急激な少子化・高齢化の進展であり、決して同じ道を歩んで欲しくないと思っていたアメリカ型の格差社会への移行である。

生物は種の保存のために生きているといっても過言ではない。人間がもつ喜怒哀楽や108つの煩悩、飽くなき欲望は、ほかの生物とは比較できない特徴である。自己の欲望を抑え、人のため世のために生きるという高邁な生き方ができるのも人間である。そのハザマに揺れて、喜怒哀楽に翻弄されて生きているのが人間というものだろう。

世のため人のためという思いがあり、自らを律したるを知り清貧な生き方をを心がけ、近隣の人たちと協力して、自分だけでなくみんなが安全でしあわせな生活ができるように努力するという生き方・・・それが日本人のこころの根本にある大切なこと、世界に誇れる民族性だとおもう。もちろん、長い歴史の中には、骨肉合い争う権力闘争や下剋上があり、貧富の差が大きい格差社会の時代もあった。

格差にはいろんな局面がある。貧富の差、男女の差、年齢格差、教育格差、情報格差・・・そういう格差をできるだけ無くし、みんなが幸せになれる平等な社会を作ろうと先人たちは努力してきたのではないか。ところが、平等と公平はちがう。年功序列はおかしい。成果に応じた報酬制度だ。強い者にもっと報いるべきだ。そういった議論がバブル崩壊後の政府、民間企業の権力をもった体制側での主流となった。

これは視点を変えれば、弱肉強食、弱者切捨て、姥捨て山の論理である。私は、この考え方には賛成できないし、移民に支えられた欧米諸国と同じような格差社会は良くないし、移民のいない日本人の社会にはそぐわない。20数年前にアメリカに住み始め、その格差社会の現実を体験したなかからそういう信念を持つようになった。数年以上海外のビジネスの現場で生活した体験者の多くは同じ考えを持つことになる。

オットセイの話にもどるが、ハーレムを作るためにオスたちはメスより先に上陸し、場所取りのために戦う。勝ち残ったオスたちは、出産にもっとも適した場所に陣取りメスたちがくるのを待つ。一匹のオスに対し20匹のメスが集まってハーレムが作られていく。サウスジョージア島のビーチはハーレムで埋め尽くされる。戦いに負けてハーレムを作れなかったオスたちはどこへ行ったのか?最初の頃は、あわよくばハーレムの座を奪おうと狙う負け組みが波打ち際にたむろするが、やがてその姿も消える。

ビーチの裏山を上った高台にたくさんのオスたちがいる。負け組みのオスたちが集まる「傷心の丘」だ。傷ついて死んでいるオスもいる。戦いに生き残ってハーレムを作れるオスは2割程度だという。大多数は、傷心の丘で淋しく過ごす。オスの寿命は15年。メスの寿命は25年で、生涯に15匹を産むという。

オットセイの一夫多妻のハーレムをうらやましく思い、その睾丸を精力剤として珍重する世の男たちだが、ハーレムに君臨するためには骨肉相争う戦いに勝ち残らなくてはいけない。勝ち残るのは2割のオスだ。闘争本能と強さがなければいけない。しかも、自分の力で勝ち取ったハーレムのメスとの間に子孫を残せる確率は23.5%。ハーレムの3/4のメスたちは、もっと強いオスを求めてハーレムから抜け出して交配するのだ。亭主関白、知らぬは亭主のみ・・・ということか。

これには訳がある。オットセイは年に一度、おなじビーチの同じハーレムにもどる。おなじハーレムのオスと愛を交わすことは、近親交配(弱い種を産む)の確率が高くなっていく。これを避けるために、ほかのハーレムのオスを本能的に求めるということだ。専門的にはヘテロ接合度が高く、血縁関係のないオスとの間のこどものほうが生き残る強い種になるということだ。

種の保存法則にしたがって生きるオットセイが、ハーレムの主とではなく、ほかの強いオスと交わるのは当然のことで、それが50匹から400万匹に増える結果をもたらした生き残り戦略なのである。人間社会のような倫理、道徳、貞節、忠節などの美徳は無関係である。弱肉強食の格差社会で、強いものがメスを得て子を作り、生き残っていくのが進化の常道である。

生物の進化の掟を守ることは生き残りの要である。では。人間もおなじなのか?違うと思う。考える葦であることを捨て、本能のままに生きる人ばかりの人間社会は滅びる運命にある。ソドムとゴモラのように。

それにしても、ダーウィンの世界ではメスのほうがしたたかで長寿命のようだ。人間もおなじかな?女性のほうが生命力は強いし、忍耐力があり、寿命も長い。ライオンも孔雀もオスの方が目だって美しいが、人間は女性のほうが美しい。いや、ヨン様の例のように男も美しい。美しい男女がたくさんいるのに、どうして結婚率や生涯出産率が低下したのだろうか?これはまた別の話だ。

(*1) 「オットセイの雌はヘテロ接合度が高くて血縁関係のない雄を積極的に選ぶ」

Female fur seals show active choice for males that are heterozygous and unrelated, J. I. Hoffman, J. Forcada, P. N. Trathan and W. Amos, Feb. 2007, Nature

Link(有償)

続きを読む≫ "オバマ大統領 就任演説"

続きを読む≫ "オバマ大統領 就任演説"

南極海の孤島、英領サウスジョージア島。そこはキングペンギン200万匹と南極オットセイ400万匹の楽園だ。20世紀のはじめ毛皮を求めた乱獲のため、島のオットセイは50匹に激減した。それがいまや400万匹になり、島の氷が解ける夏の12月のビーチは、出産のためにもどったオットセイで埋め尽くされる。100年足らずのうちにどうしてここまで種が繁栄することになったのか。その生き残り戦略と人間の格差社会とのちがいはなにか?

南極海の孤島、英領サウスジョージア島。そこはキングペンギン200万匹と南極オットセイ400万匹の楽園だ。20世紀のはじめ毛皮を求めた乱獲のため、島のオットセイは50匹に激減した。それがいまや400万匹になり、島の氷が解ける夏の12月のビーチは、出産のためにもどったオットセイで埋め尽くされる。100年足らずのうちにどうしてここまで種が繁栄することになったのか。その生き残り戦略と人間の格差社会とのちがいはなにか? オットセイの話にもどるが、ハーレムを作るためにオスたちはメスより先に上陸し、場所取りのために戦う。勝ち残ったオスたちは、出産にもっとも適した場所に陣取りメスたちがくるのを待つ。一匹のオスに対し20匹のメスが集まってハーレムが作られていく。サウスジョージア島のビーチはハーレムで埋め尽くされる。戦いに負けてハーレムを作れなかったオスたちはどこへ行ったのか?最初の頃は、あわよくばハーレムの座を奪おうと狙う負け組みが波打ち際にたむろするが、やがてその姿も消える。

オットセイの話にもどるが、ハーレムを作るためにオスたちはメスより先に上陸し、場所取りのために戦う。勝ち残ったオスたちは、出産にもっとも適した場所に陣取りメスたちがくるのを待つ。一匹のオスに対し20匹のメスが集まってハーレムが作られていく。サウスジョージア島のビーチはハーレムで埋め尽くされる。戦いに負けてハーレムを作れなかったオスたちはどこへ行ったのか?最初の頃は、あわよくばハーレムの座を奪おうと狙う負け組みが波打ち際にたむろするが、やがてその姿も消える。 種の保存法則にしたがって生きるオットセイが、ハーレムの主とではなく、ほかの強いオスと交わるのは当然のことで、それが50匹から400万匹に増える結果をもたらした生き残り戦略なのである。人間社会のような倫理、道徳、貞節、忠節などの美徳は無関係である。弱肉強食の格差社会で、強いものがメスを得て子を作り、生き残っていくのが進化の常道である。

種の保存法則にしたがって生きるオットセイが、ハーレムの主とではなく、ほかの強いオスと交わるのは当然のことで、それが50匹から400万匹に増える結果をもたらした生き残り戦略なのである。人間社会のような倫理、道徳、貞節、忠節などの美徳は無関係である。弱肉強食の格差社会で、強いものがメスを得て子を作り、生き残っていくのが進化の常道である。

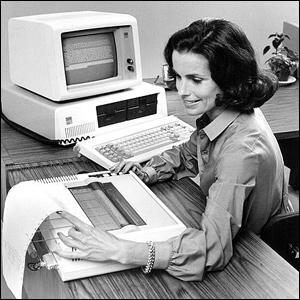

The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing.

The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing.

表題は、米国の経済学者であるジョン・ケネス・ガルブレイス(

表題は、米国の経済学者であるジョン・ケネス・ガルブレイス( 日本では幕末、情報の必要性を感じていた吉田松陰が松下村塾のモットーにし、塾生たちに見聞を広めることを勧めた。現代ではインターネットが飛耳長目の場でありツールであり、松陰たちの時代と較べると時空を越えて世界の情報を収集できるようになった。情報の海の中から有意の情報を見つけ、整理・体系化して活用することにより、時代の潮流を読み取り的確な判断に資することが求められている。

日本では幕末、情報の必要性を感じていた吉田松陰が松下村塾のモットーにし、塾生たちに見聞を広めることを勧めた。現代ではインターネットが飛耳長目の場でありツールであり、松陰たちの時代と較べると時空を越えて世界の情報を収集できるようになった。情報の海の中から有意の情報を見つけ、整理・体系化して活用することにより、時代の潮流を読み取り的確な判断に資することが求められている。

Jonathan Byrnes (HBS DBA '80) writes The Bottom Line, a monthly column that details innovative methods for increasing profit from an existing business without costly new initiatives.

Jonathan Byrnes (HBS DBA '80) writes The Bottom Line, a monthly column that details innovative methods for increasing profit from an existing business without costly new initiatives. ノーベル平和賞を受賞したマータイさんの言葉に感動したというブログを米国サイトに書いたが、このサイトでは彼女の活動を讃えるために授賞式で引用された詩

ノーベル平和賞を受賞したマータイさんの言葉に感動したというブログを米国サイトに書いたが、このサイトでは彼女の活動を讃えるために授賞式で引用された詩